永远不要这样爱孩子!除非你想养逆子,值得所有家长都读读(深度好文)亲子伴读网

早上送小孩上学时,看到这样一幕:

男孩想要吃油条,妈妈却觉得油条上火又不健康,就自作主张给男孩买了俩包子。

结果,男孩一看到包子,脸立马垮了下来,不满道:“我都说了多少遍,油条!油条!你怎么又买包子?”

妈妈见男孩发脾气,火气也瞬间被点燃:

“喊什么喊!好心买给你吃,还挑三拣四?你爱吃不吃!”

“不吃就不吃!”

男孩抓起包子,就往妈妈身上砸去,然后就气冲冲地往学校方向走了。

妈妈气得在后面直骂:“长本事了你,看要不要饿死你!”

看完唏嘘不已。

本来只是一件微不足道的小事,却在母子俩的“互相对抗”中愈演愈烈、两败俱伤。

孩子满心委屈,认为妈妈不尊重自己;妈妈感到心寒,觉得孩子没良心。

这就是“爱对抗”的父母,为了一点小事和孩子计较、较劲、争输赢。

结果导致亲子之间陷入对抗的权力之争,冲突不断。

下面这3种对抗式教育,不经意间就把家庭变成了战场,把孩子变成了敌人。

遇事爱争输赢

心理学专家曾奇峰曾说:中国大多数家庭矛盾,都是一场隐秘的权力斗争。

生活中,不少父母擅长通过权威去镇压孩子,让孩子必须听自己的,其实就是父母的胜负心在作祟。

之前在网上看到过一个母女对峙的视频。

就是一个生活中挺常见的场景,女孩犯错了,也承认了错误,并请求妈妈让自己静一静。

但妈妈则坚持认为女儿态度不端正,还没认识到错误,所以仍训斥了女孩很久。

不可避免的,母女俩再次爆发战争:

“你今天的事情是对是错?”

“错了又怎么样!”

“错了改不改?”

“改啊,又怎么样?”

“该不该被教训?”

“该啊,又怎么样!”

整个视频持续了5分钟,我们不知道女孩做错了什么事情,可能她们自己都忘了为什么而争辩。

但我们可以看到,妈妈看似在教育孩子,实际上在逼孩子认输。

父母用权威武装自己,孩子用情绪保护自己。

在这样的对抗下,没有人会是赢家。

育儿博主王人平曾说:“靠对孩子的接纳、尊重和信任,赢得孩子对自己的尊敬和追随,还是靠威权、羞辱,甚至暴力赢了孩子,让孩子屈服和听从?

父母不同的信念、价值观和教育方式,会构建不同的亲子关系,养育出完全不同的孩子。”

真正会经营家庭的父母,一定是接纳在前,对抗在后;关系在前,输赢在后。

凡事爱唠叨说教

有一位毕业不久的年轻人,曾向教育专家钱志亮吐露烦恼:自己越来越不喜欢与父母聊天。

原来,年轻人刚找到工作那会儿,每天都特别累,与父母视频聊天时,无意谈起初入社会的种种不适应。

爸爸听完,却没有安慰,上来就是一堆大道理:

“世界上哪里有轻松的工作,大家都不容易,你需要适应。”

“抱怨解决不了任何问题。”

“我们都是这么过来的,你啊,就是吃的苦太少了。”

……

爸爸的话句句在理,但年轻人却再也不想多说一句话了。

孟子曰:“人之患,在好为人师。”

很多父母都有这样的通病。殊不知,父母自以为是的“良言诤语”,在孩子看来,只有高高在上的说教与没完没了的唠叨。

这实际上是一种不信任和带有指责的表现,传递的潜台词是:

我是对的,你是错的;你不行,你必须听我的。

站在孩子的对立面,强硬地跟孩子讲道理,往往只能激起孩子负面情绪,让孩子彻底对父母关上心门。

真正能管住孩子的父母,必然是“不讲道理”的。

唯有让孩子感觉良好了,他才会如你所愿。

小事不停地纠错

“你要把餐布铺在自己桌子上,然后盖住你的大腿,这样能防止汤汁溅到身上。”

“筷子要往上拿一点点,不然你用着不方便。”

“拿勺子的时候,要小心一点,不要敲桌子,也不要敲杯子,发出声音不礼貌。”

……

短短一顿饭的时间里,她的眼睛一直盯着儿子,总在各种小事上纠正儿子。

真正的教育

不是赢了对错而是赢得信任

最后,用网上一段感人的话献给各位正与孩子对抗的父母们:

“我爱你,如果前方有一条我曾经跌得面目全非的路,而你却执意想要去。

我希望我爱你的方式不是拉住你,告诉你不能去。

而是给你准备好最耐穿的鞋,备好雨伞。

告诉你第二个路口地很滑,第五条街道有小偷。

去吧,回来家里有饭。”

对孩子最智慧的教育:是赢得孩子,而不是赢了孩子。

所以,请少点高高在上的对抗;多点“我理解你”的柔软。

如此,孩子自然能在父母春风沐雨般的教育下茁壮成长。

推荐文章

Recommend article-

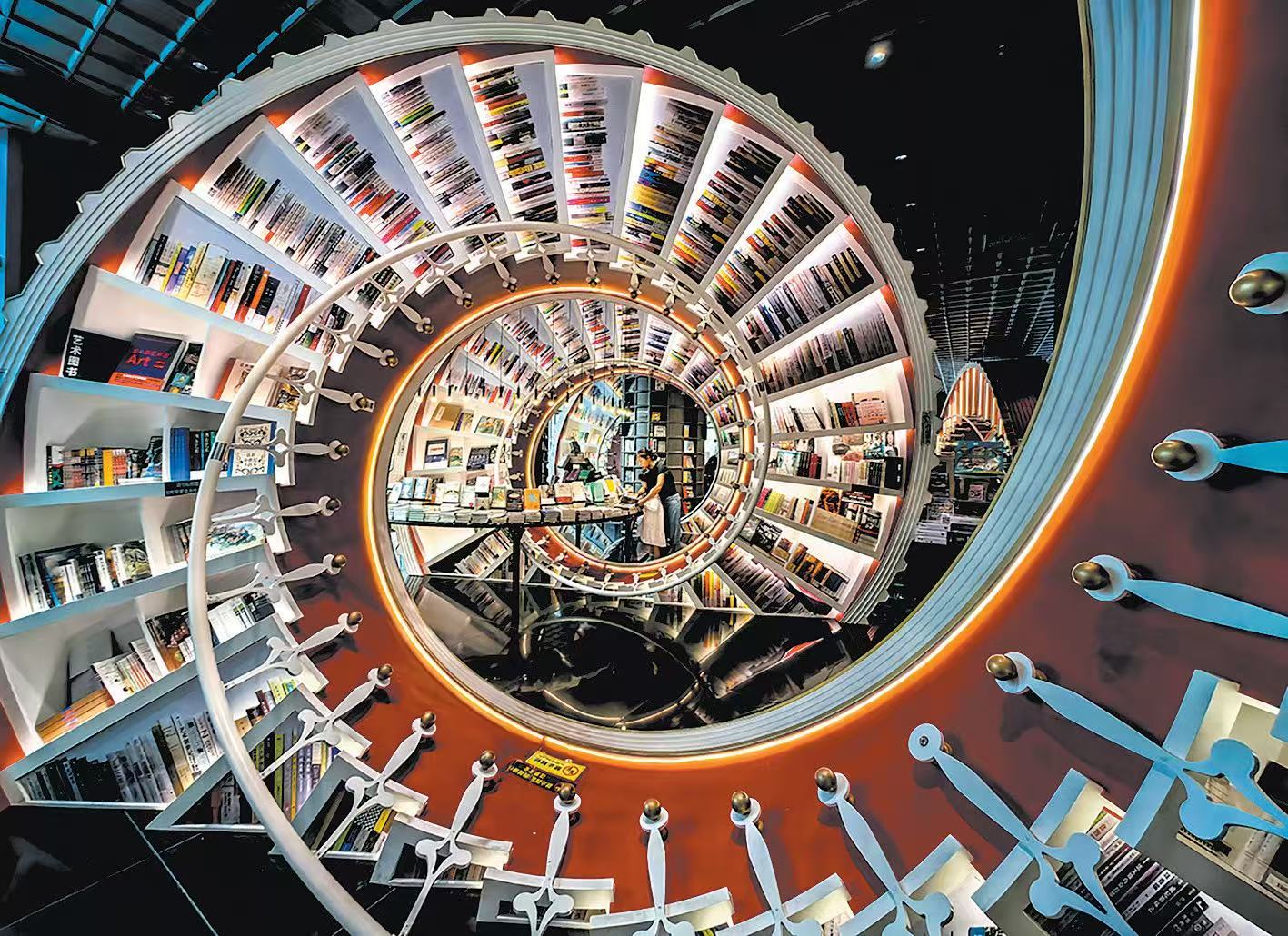

绘本:早教路上的温暖信使与带娃指南

网友分享/阅读:53 -

绘本里的早教魔法:带娃路上的温柔启蒙

网友分享/阅读:36 -

绘本里的早教密码:解锁带娃路上的成长惊喜

网友分享/阅读:26 -

绘本里的早教智慧:带娃路上的温暖修行

网友分享/阅读:41 -

绘本:点燃孩子创造力的火种与带娃路上的协作指南

网友分享/阅读:21 -

描写花朵的好词好句好段

网友分享/阅读:26

热门文章

HOT NEWS