绘本里的早教魔法:带娃路上的温柔启蒙亲子伴读网

当2岁半的安安把《小熊宝宝绘本》摊在地板上,指着“刷牙”页面奶声奶气说“熊熊刷牙齿,安安也要”时,我忽然意识到:最好的早教从不是昂贵的教具或严格的课程表,而是藏在亲子共读时指尖划过书页的触感里,藏在孩子因故事发笑时扬起的嘴角上。作为陪伴孩子走过从“啃书”到“复述故事”的妈妈,我在绘本的方寸之间,读懂了带娃路上最珍贵的早教密码——用故事滋养心灵,用陪伴浇灌成长。

一、绘本:0-6岁早教的“多维启蒙工具”

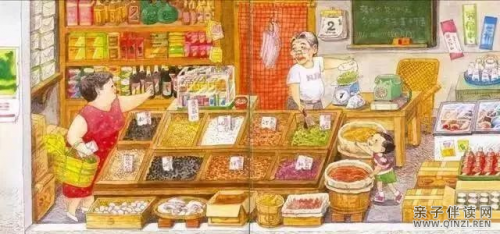

发展心理学家蒙台梭利强调“有准备的环境”对儿童成长的重要性,而优质绘本正是为孩子量身打造的“微型早教环境”。语言发展方面,《逃家小兔》中“如果你变成小鸟,我就变成树”的循环对话,能强化孩子的逻辑思维;《蹦!》里“青蛙蹦、兔子蹦”的重复句式,是语言爆发期的最佳催化剂。认知启蒙上,《颜色的秘密》通过半透明胶片让孩子直观感受“红色+黄色=橙色”;《小熊宝宝职业体验》系列则用角色扮演游戏,帮孩子建立“医生、老师”等社会角色认知。更重要的是情感培养,《猜猜我有多爱你》把抽象的“爱”量化为“手臂张开的长度”“跳得有多高”,让孩子学会表达情感;《大卫,不可以》中妈妈最后拥抱大卫的画面,教会孩子“规则”与“包容”可以共存。这些藏在图画里的教育智慧,比任何说教都更有穿透力。

二、带娃实战:把绘本共读变成“生活教育课”

带娃的日常充满琐碎,许多家长感叹“没时间系统早教”,但绘本共读完全可以融入碎片时间。清晨穿衣服时,翻开《自己的事情自己做》,让小熊学扣扣子的画面成为模仿范本;傍晚散步时,指着月亮讲《月亮的味道》,把“够月亮”的故事延伸到抬头观察夜空;就连吃饭时,《小熊不挑食》也能成为引导孩子尝试新食物的“秘密武器”。我曾在安安拒绝吃青菜时,模仿《好饿的毛毛虫》的语气说:“毛毛虫吃了苹果、梨……要不要帮它尝尝绿色的树叶?”没想到原本紧闭的小嘴竟主动张开了。这种“场景化共读”不仅让早教变得轻松,更让孩子明白:学习不是任务,而是生活的自然延伸。

三、双向奔赴:家长在绘本里的“自我修行”

优秀的绘本从不只写给孩子,更是家长的“育儿指南”。《安的种子》告诉我们,教育需要“静待花开”的耐心——当别的种子急于在寒冬开花时,安的种子在春天绽放千年莲花,提醒我们尊重孩子的成长节奏;《大嗓门妈妈》让家长反思沟通方式:当企鹅妈妈吼走孩子后,穿越暴风雪找回它的画面,正是“愤怒之后的和解”的生动隐喻。我曾因安安把绘本撕成碎片而生气,直到看到《苏菲的杰作》里,蜘蛛苏菲的“失败蜘蛛网”最终变成婴儿襁褓的蕾丝,才懂得“破坏有时也是创造的开始”。这些绘本像温柔的导师,让我们在带娃的疲惫中,重新学会耐心、包容与共情。

合上绘本,安安已经在我怀里进入梦乡,小手里还攥着那本翻烂的《小熊宝宝》。早教的真谛,或许就藏在这些平凡的瞬间里——不是教会孩子认识多少字、数多少数,而是让他们在故事中学会爱与被爱,在陪伴中建立安全感。带娃之路漫长,但有绘本相伴,每一步都走得温暖而坚定。